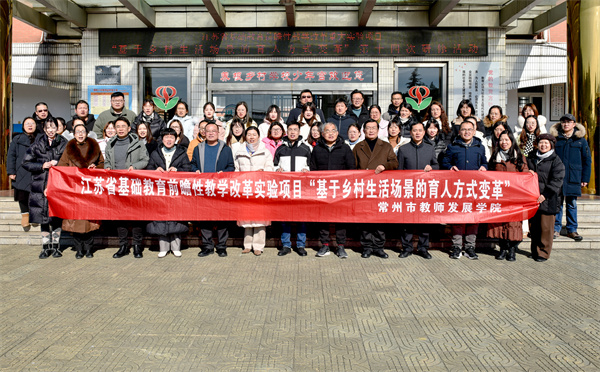

江苏省基础教育前瞻性教学改革项目在漕小举行

为推进江苏省基础教育前瞻性教学改革实验重大项目“基于乡村生活场景的育人方式变革”的研究工作,落实《基础教育课程教学改革深化行动方案》,探索基于乡村生活场景的育人方式变革的学科实践策略,12月22日,第二组项目学校承办了“基于乡村生活场景的育人方式变革”的第十四次项目研修活动。

常州市教师发展学院商汉勇副院长、殷赪宇副院长、常州市教师发展学院研训员陆卫平、江苏省语文整合教学研究所首席研究员宋惠平、常州市教师发展学院教师王苏鲁和31所乡村振兴项目共同体学校的校长、项目负责人及核心成员莅临并参与了本次活动。

本次研训分为四个板块,通过乡村育人生活场景开发与建设课堂的实践研究,研讨育人方式变革的具体路径和实施策略。

课堂的底色是生命,乡村生活场景下课堂的灵魂是建构。梁凤凤老师执教的《推理》以典型乡村生活场景——太湖湾耕读大学堂串联真情境,从小处入手,通过不同方法的运用、演绎,提升学习,内化推理方法。钱晓洁园长《树叶》一课,用身边常见的树叶资源,在找不同、拼树叶等游戏活动中引导孩子兴趣盎然地观察、探究,增强孩子与自然的链接,与小学环境的亲近,从而播下了热爱乡村、向往小学生活的种子。“讲好中国故事,传播中国好声音。”杨帆老师从学校项目出发呈现了英文版中国古代神话故事《Jingwei and the sea》。趣导入,学有高度;重方式,读有梯度;开放式问题,深入挖掘文本,引导学生体会精卫持之以恒,不畏艰险的精神。戴博老师执教的《二十年后的家乡》,从交流身边的家乡知名企业的变化切入,激发学生探究兴趣。前后对比、着眼科技、有声有色。吴宏伟校长执教的《联韵诗情正养根》一课,通过对传统楹联文化一步步由浅入深的探究,滋养感染着学生,让学生由静至动再到兴奋的学习过程,看得见学生成长,凸显了语文核心素养的提升。

校长观评课环节,校长们首先讲述了研究课的设计思路与期望传达的理念,分析授课教师如何立足乡村,以学校本土资源为情境创新教学方式;结合生活经验,让学生形成认知冲突,引发学生思考。项目导师宋惠平研究员、礼嘉中心小学戴晓燕副校长、横林小学王莉萍校长分别从不同角度对五节课进行深度评析。王莉萍校长提出从高视角、低落点实现立德树人;以大问题、大情境设计教学进行主题升华。戴晓燕副校长从乡土文化的载体、融入样态、育人路径等方面,用“三同、四不同”具体分析解剖了《二十年后的家乡》《联韵诗情正养根》,充分肯定了上课教师呈现出的有根、有度、有情的课堂,厚植了学生对传统文化的热爱。宋惠平研究员针对《推理》《树叶》两课,带领老师们进行了充分的研讨,并作出了高位的引领,他指出两所学校在教育教学活动中能立足国家课程,结合乡村生活场景建立桥梁,真正实现世界才是学生的课本,希望乡村学校发挥乡村场景的育人价值,让孩子带着热爱家乡的热情,走向世界、走向未来,最终反馈家乡。

接着,在武进区运村实验学校董皓校长主持下,来自武进区漕桥幼儿园、漕桥小学、庙桥小学、戴溪小学和金坛区西岗小学的六位校长,紧扣《乡村教育振兴与教育振兴乡村的互动》主题,分别从乡村教育现状、项目实施情况、项目效果进行项目微论坛。漕桥小学依托新康村的现代农业特色,开展“童”拾四季,乐在其“综”系列实践活动,引导学生扎根大地,向阳而生。漕桥幼儿园“遇见田园之韵•悦享幸福童年”的园本课程设计及“萝卜”班本课程实践,点燃了幼儿心中乡土文化的火种。庙桥小学通过科技资源入校园、文化资源入课堂、生本资源入企业、公益资源入社区方式实现企业和学校之间的资源置换,为项目的和谐发展奠定了扎实的基础。西岗小学通过“故事树”课程,将唐王故事从社会走入校园,学生成为“小小故事传讲人”。戴溪小学依托小楹联推动乡村新文化建设,在丰富自身内涵、主动发展的同时,积极融入乡村振兴的韵律,在互促共进中谱写好乡村振兴与教育发展同频共振的对联。

随后,殷赪宇副院长为大家带来《教师的教育研究成果表达》专题讲座。殷院长从教师的“教育项目研究成果如何提炼”“教育研究成果怎样表达”和“怎样写一篇‘好’的论文”三方面帮助教师明晰成果的多样化表达和“好”论文的标准。殷院长提出:“教育论文的“好”与“不好”要从“为什么”“是什么”“怎么做”给与关注。同时,一篇好的论文要具备主题好、标题好、内容好、形式好、修改好、投所“好”六要素。殷院长巧用生动的事例进行精准的剖析与指导,结合自己丰富的工作实践,畅谈了论文写作的精髓,令在场的每一位都收获颇丰。

路虽远,行则将至;高质量乡村教育,做则必成。各共同体学校将进一步拓展基于乡村生活场景的育人方式,解锁乡村教育路上的“学习密码”,探究“乡土育人”新范式,寻找适切学校发展、教师提升、儿童成长的乡村教育发展路径,相信行动的力量,乡村教育定会芝麻开花节节高,“追光之旅”共筑振兴乡村强国梦。

(漕桥小学供稿 撰稿:梁凤凤 摄影:吴玮/朱政杰 审核:张文)